監督・脚本家

大九明子さん

『ウルトラジャンプ』30周年を記念して監督・脚本家の大九明子さんにインタビュー。最近はマンガをじっくり読む機会が少なくなったという大九明子さんに、『愛だとか復讐だとか』『月刊トリレンマ』『ミナミザスーパーエボリューション』の3作品を読んでいただき、感想を伺いました。今回の企画でマンガの世界に久しぶりにじっくり浸れたという大九明子さんの感想をお楽しみください!

はじめに

Q

―― 自己紹介をお願いします。

大九大九明子です。映画を作る仕事をしています。映画監督です。NHK BSドラマの『照子と瑠衣』というドラマの仕上げ中に今回の依頼に関してメールが届きまして、そうしたら近くにいた音楽プロデューサーの方に「やれやれ」とすごい勧められて、私マンガ全然読んでないんですけど、「そういう人こそいいじゃないか」と勧められ、参加させていただきました。

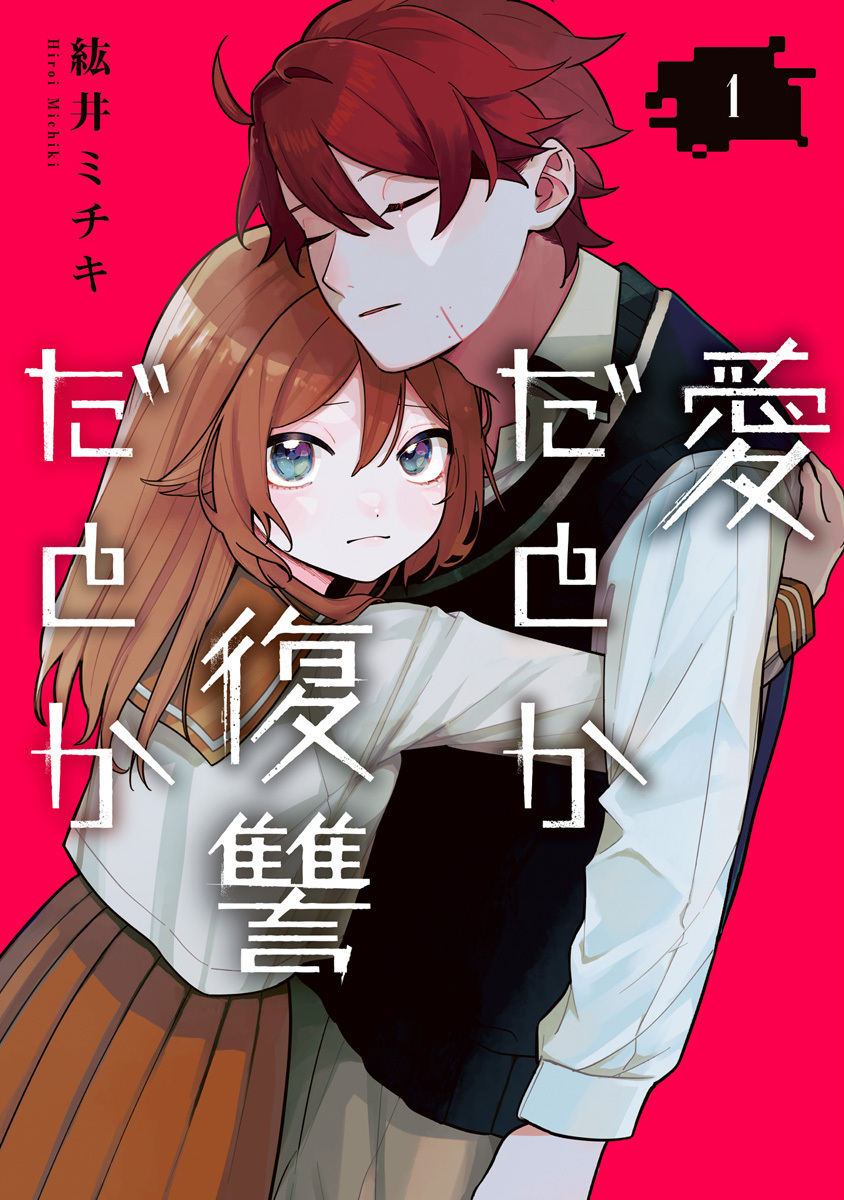

『愛だとか復讐だとか』について

Q

―― まずは作品を読んだ印象についてお聞かせください。

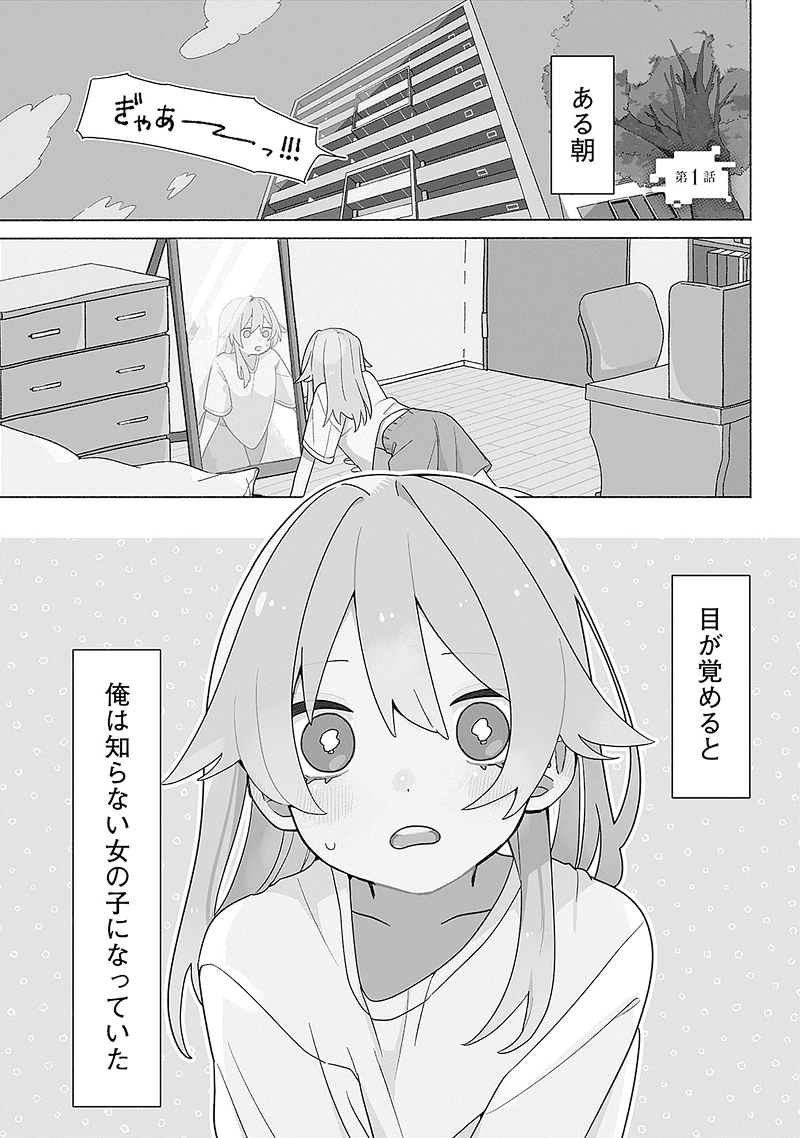

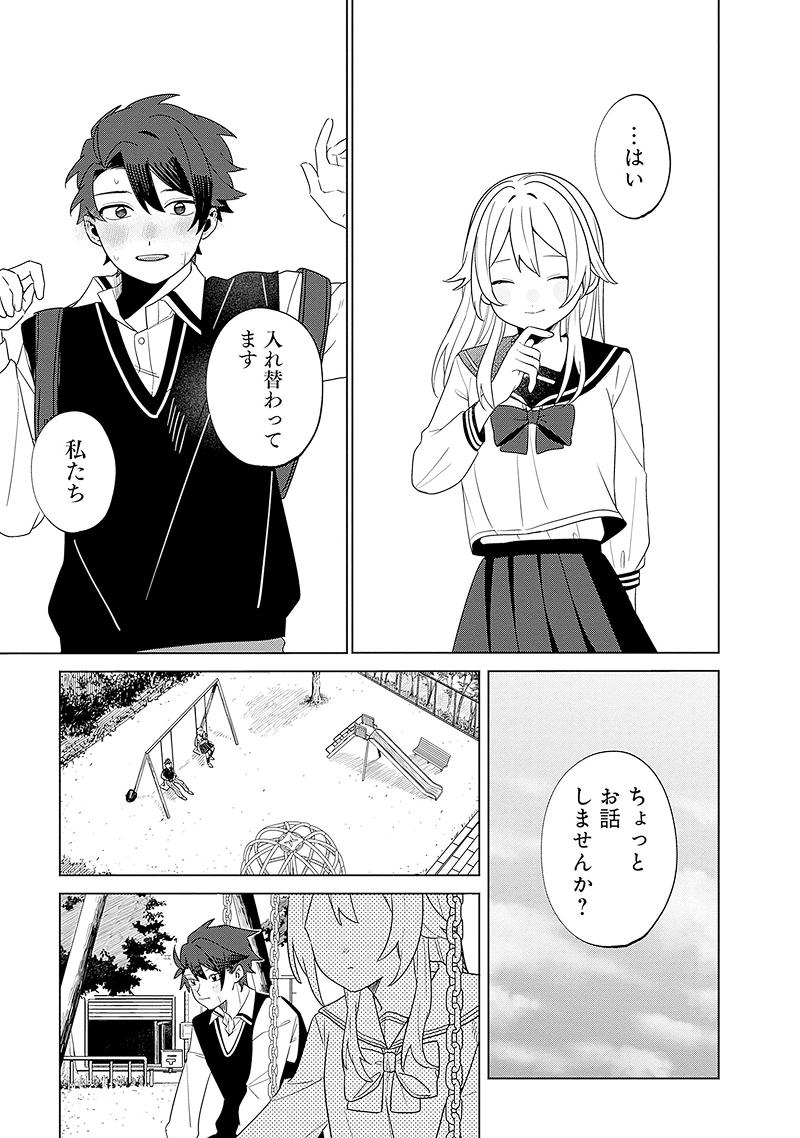

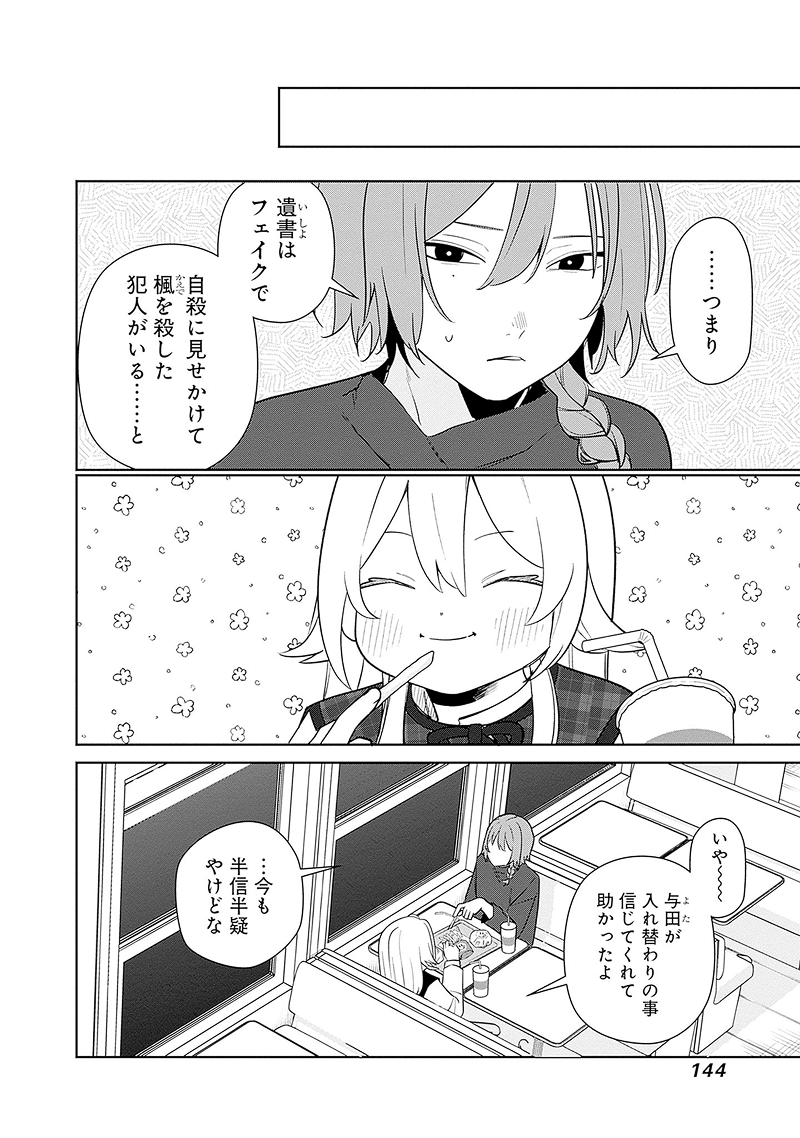

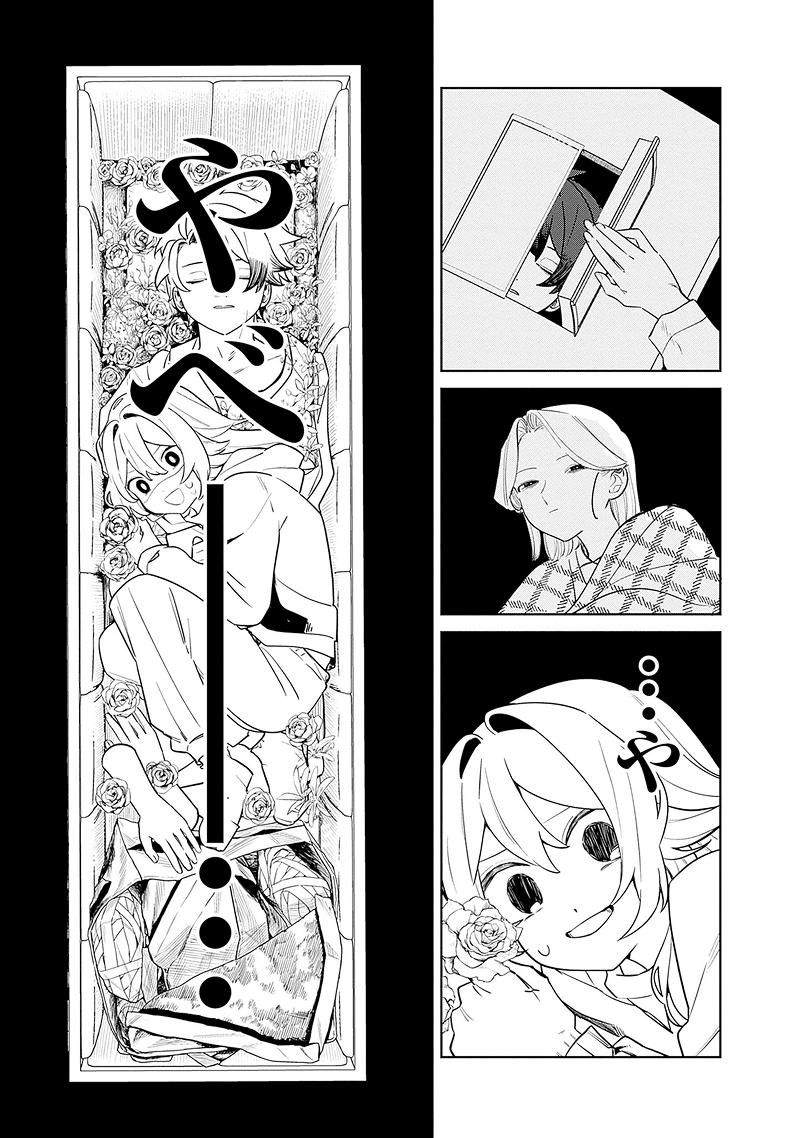

大九入れ替わりの物語なんだな、って最初に思いました。読み進めていくと、「これ、ネタバレになっちゃうのかな……。片方死ぬのかな……」って思ったりして(笑)。ちょうど直前に自分が関わった映画でも、人の命が失われる描写をどうしても入れなきゃいけなくて。そのときと比べると、コミックのフットワークの軽さにびっくりしました。人が死ぬこともテンポよく進められるし、二次元ならではの自由さがありますよね。実写だと、どうしてもその都度、悩んじゃうので。あと、入れ替わっている最中に自分の死後を見ざるを得ないっていう設定も斬新だなって思いました。霊になって見るわけじゃなくて、自分の死体を見ながら、家族が悲しむ様子やお通夜の様子まで全部見る、それって辛いだろうなぁ、と。

Q

―― もし誰かと入れ替われるとしたら、誰と入れ替わりたいですか? 入れ替わったらどんなことをしたいですか?

大九具体的な人というよりは、違う言語圏の人になってみたいです。入れ替わったら、自動的にその言語を話せるようになっていたらいいなと思います。私は日本語しか話せないので。映画の撮影でも、海外ロケができずに国内で海外風のシーンを撮ったことがあって。そのとき、現地の言葉がもっと直接使えたらな、って感じました。通訳の方がいても、やっぱり微妙なニュアンスが伝わっていないこともあるんですよね。だから、違う言語や文化を体験できるっていうのは面白そうだなと思います。

Q

―― 気に入ったキャラクターは誰でしょうか? その理由もお聞かせください。

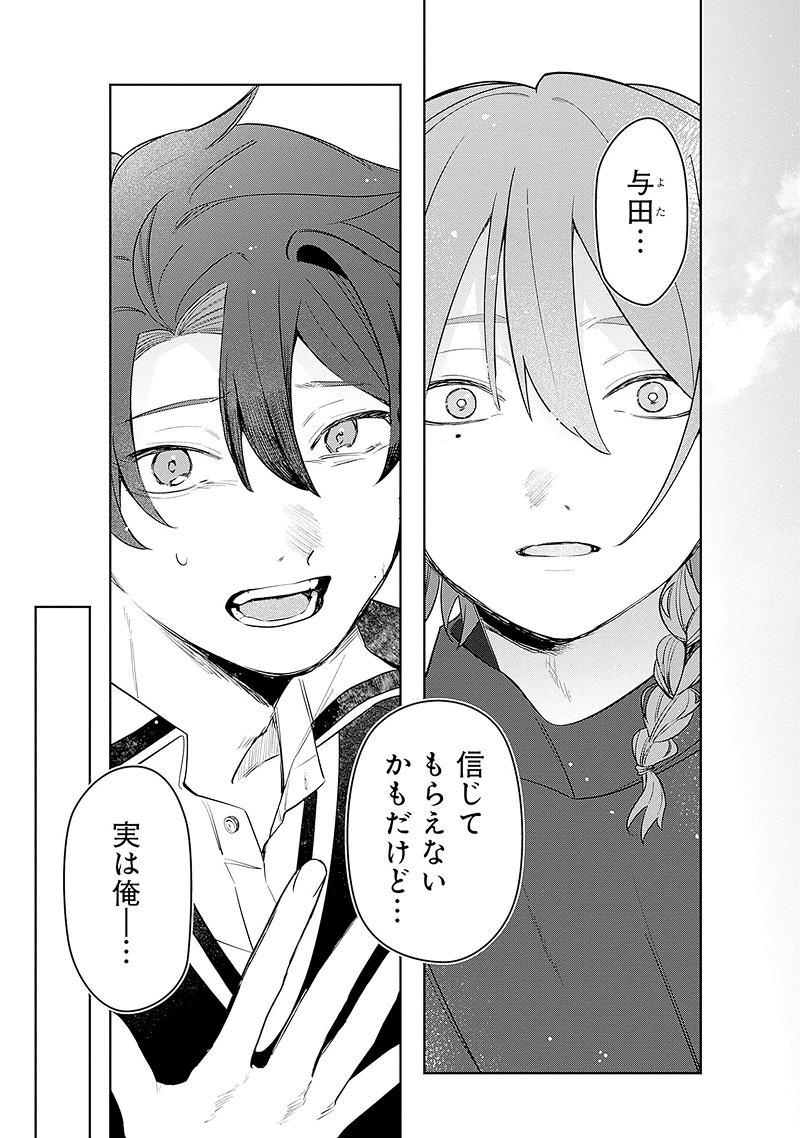

大九1巻まで読んだ限りだと、やっぱり与田くんですね。頭もいいし、クールだし、お金持ち(笑)。こんな状況の話をちゃんと受け入れてくれる友達ってすごいなって思いました。普通だったら「入れ替わったんだよ」って言われても信じられないですよね。マンガを読むときって、「このキャラクターは誰々っぽいな」とか、「こういう人に演じてもらったら面白そうだな」って考えることもあります。

Q

―― 与田は楓から身体が入れ替わったことを告白されますが、もし大九さんが同じようなことを告白されたら、どのように対応すると思いますか?

大九私だったら、まず信じないと思います(笑)。むしろ心配しちゃう。「大丈夫? 疲れてるんじゃない?」みたいな。家族がそんなことを言ってきたら、聞かなかったふりをしてやり過ごすと思います。だから、与田くんは偉いなと思いました。ちゃんと向き合ってあげてるから。

Q

―― 印象に残ったシーンはどこでしょうか? その理由もお聞かせください。

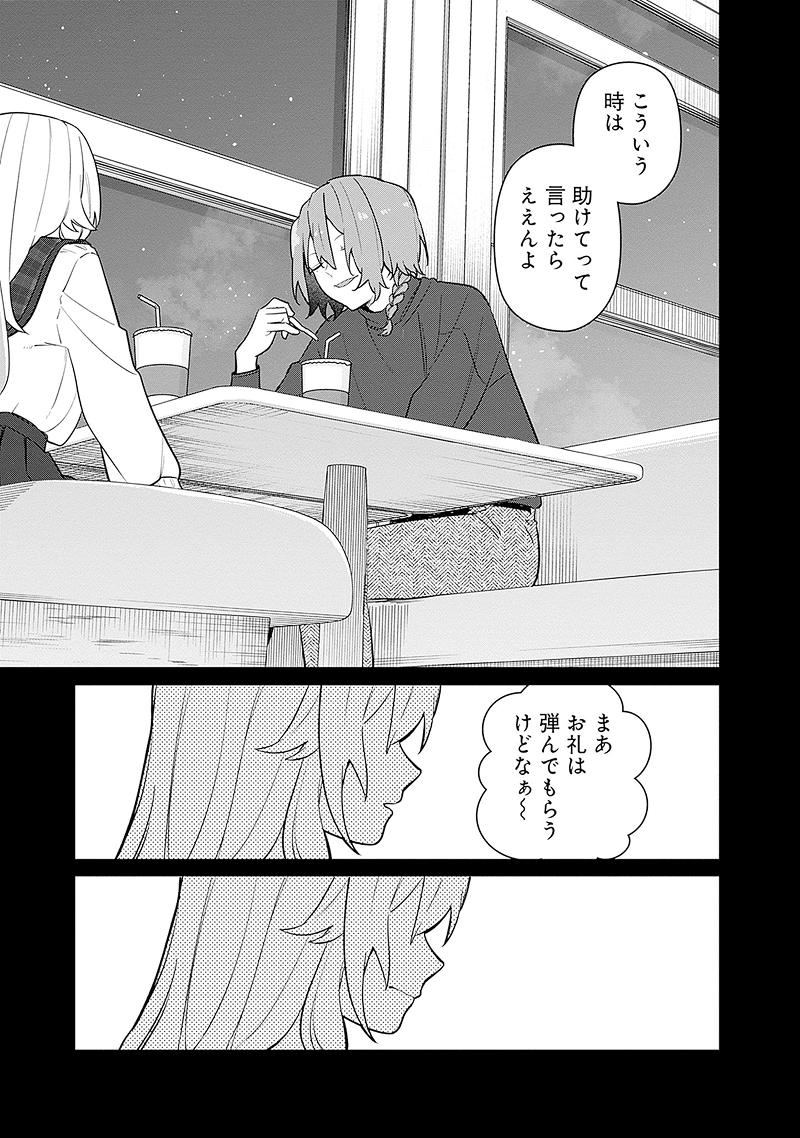

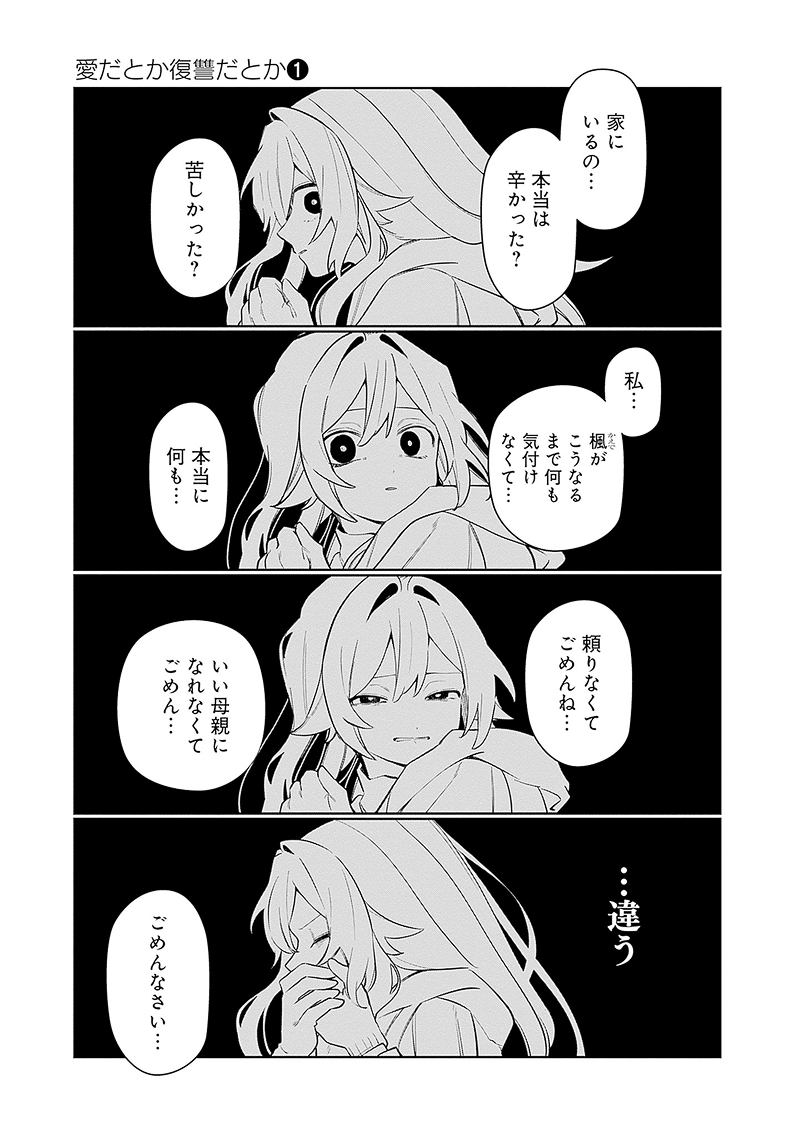

大九真夜中にお母さんの告白を聞いちゃうシーンです。楓が「やべーーー…」って小声でリアクションするじゃないですか。あそこで思わず笑ってしまったんですけど、母親の話を聞かざるを得ない状況が切ない。お母さんも辛いし、息子も辛い。その緊張感と、バックが真っ暗でお母さんのセリフだけが響く演出が、すごくグッときました。

Q

―― この作品を人に薦める時に、ぜひ観てほしいポイントはどこでしょうか?

大九「死んでも自分で復讐できるらしいよ」ってところですね(笑)。ちょっと前向きに死ねそうじゃないですか。コミックならではのフットワークの軽さがあって、死んでも終わりじゃない、っていうところが面白いです。私も映画で、死んだ人をまるでそこにいるかのように描くことがあります。それってどこか死に対する抵抗でもあって、この作品にも通じるものがあるなと思います。

『月刊トリレンマ』について

Q

―― まずは作品を読んだ印象についてお聞かせください。

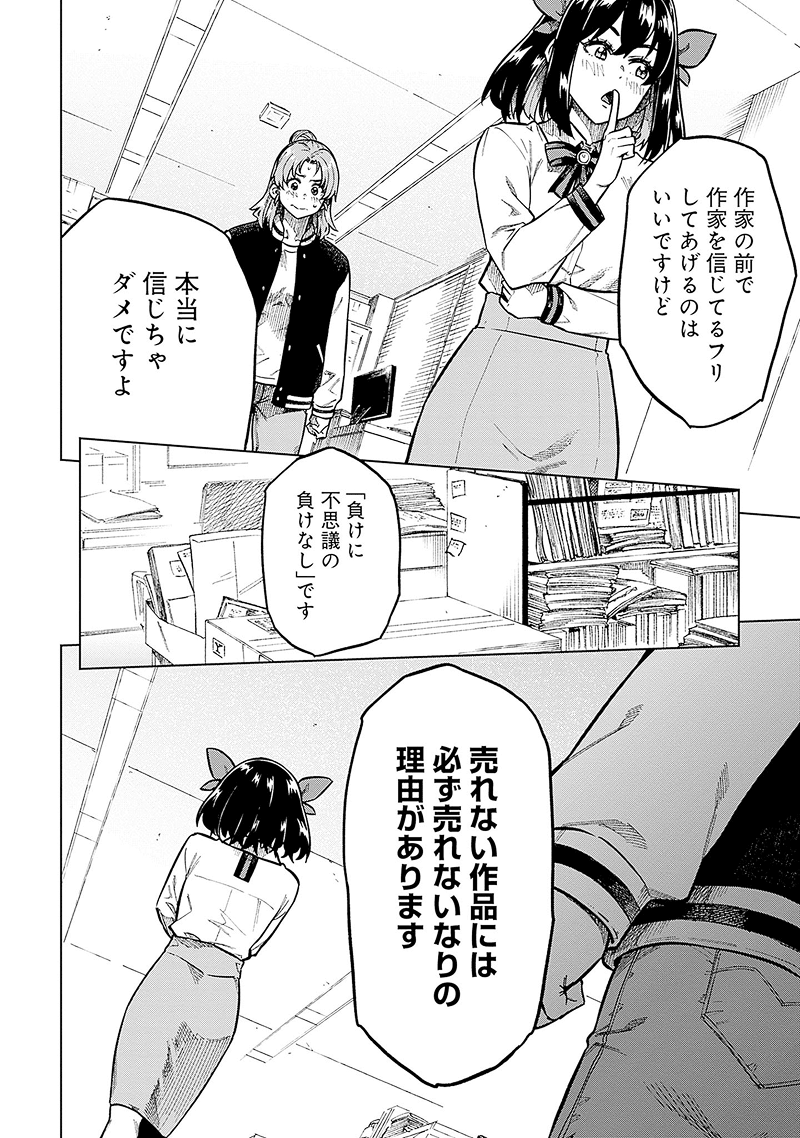

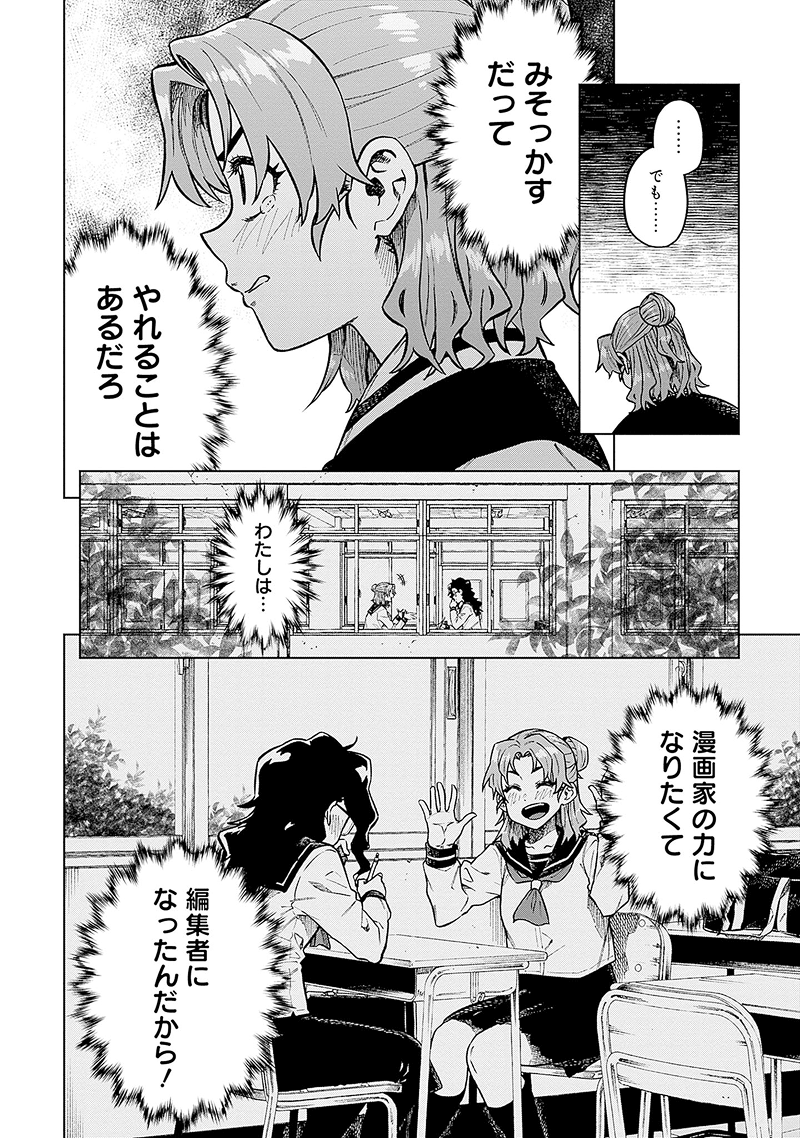

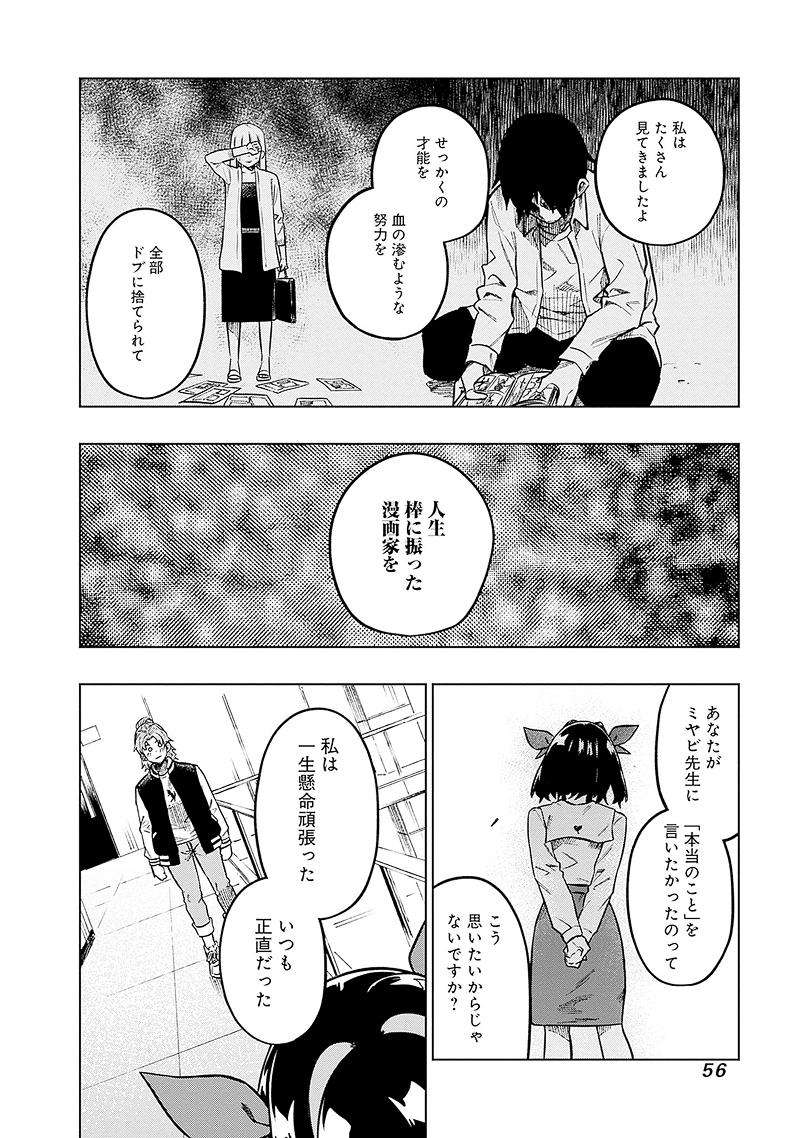

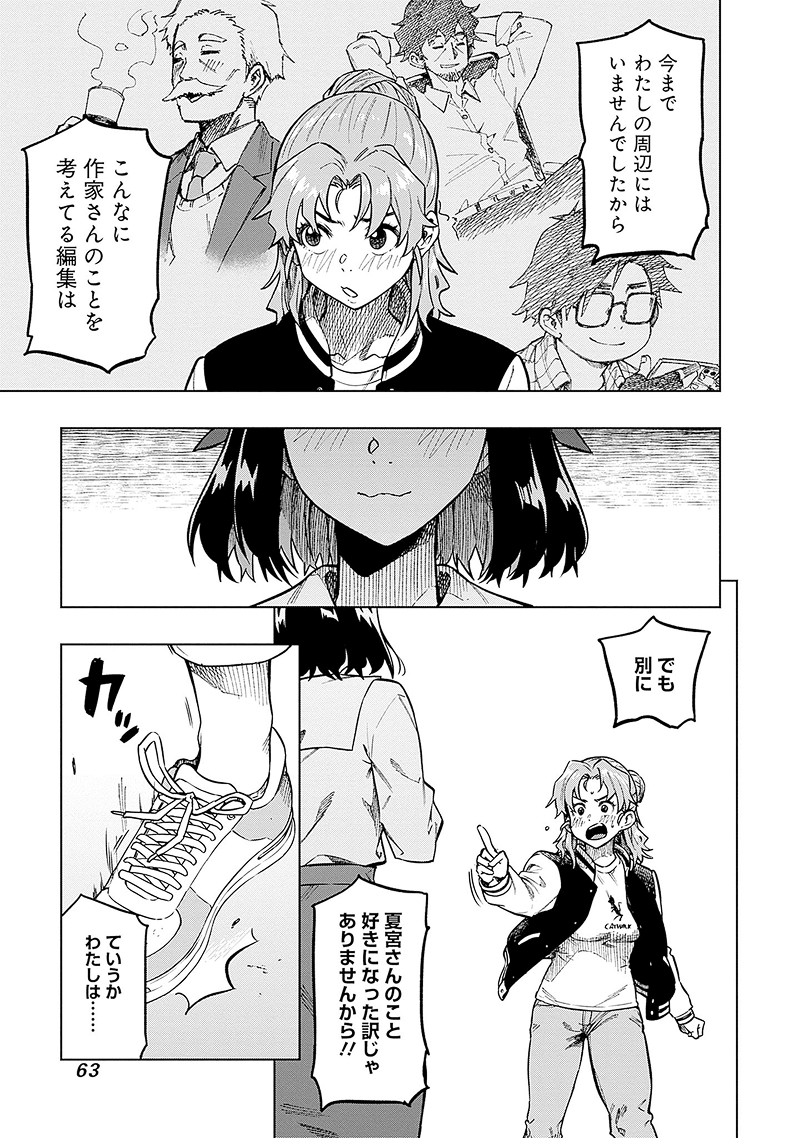

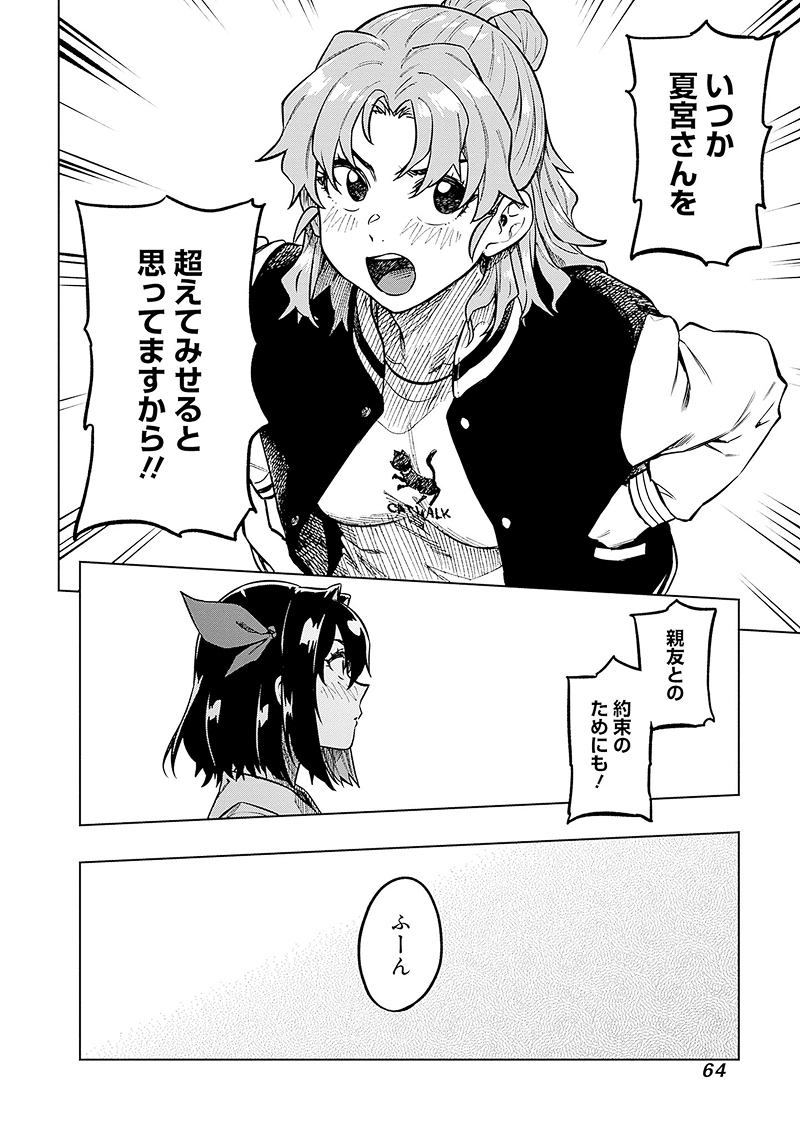

大九夏宮に対して終始「憎たらしいな」と思いました(笑)。クリエイターの前とそうでないときで言っていることが全然違うんですよね。本人も「人を操ることが仕事を成功させるポイント」だと言っていて、そのやり方が本当に憎たらしい。でもだからこそ、どこかで夏宮をギャフンと言わせたい、と思わせる作品でした。1巻では、まだ山野井が苦労しているだけですが、「頑張れ!」と思いながら読みました。特に、志を同じくした獅子崎先生との関係性がどうなっていくのか、気になる部分もありました。

Q

―― コメディ表現も多いですが、マンガ業界の深い部分も描かれています。その辺りに関してはリアルに感じられたでしょうか、それともフィクションの印象を抱かれたでしょうか?

大九出版業界のことは全くわからないので、読んでいて「こうなんだ」とリアルに感じました。ただ、登場人物はフィクションなので、現実の人物と混同することはありません。この作品は自己言及的で、マンガ家が編集者を描いている恐ろしさも感じました。作画や原作の関係性も興味深く、読者から見ると複雑ですが、マンガや映画の制作現場での人間関係の面白さや苦労がよく伝わります。

Q

―― 気に入ったキャラクターは誰でしょうか? その理由もお聞かせください。

大九やっぱり山野井ですね。夏宮をギャフンと言わせたいという気持ちで応援したくなります。純粋で失敗も多いけれど、応援したくなるキャラクターです。でもなんだかんだ言って、この夏宮と山野井ってビジネスパートナーとして意外とうまくいっている気がします。ちょっとバディものっぽいなとも思ったんですが、今のところは力関係が不均衡すぎますよね。映画の『プラダを着た悪魔』も上司と部下の話ですが、最初は嫌悪感のある状態から始まって、最後はうまくいっているので、こうした上司と部下のバディものって、最初険悪な関係からスタートするものなのかもしれませんね。

Q

―― 印象に残ったシーンはどこだったでしょうか? その理由もお聞かせください。

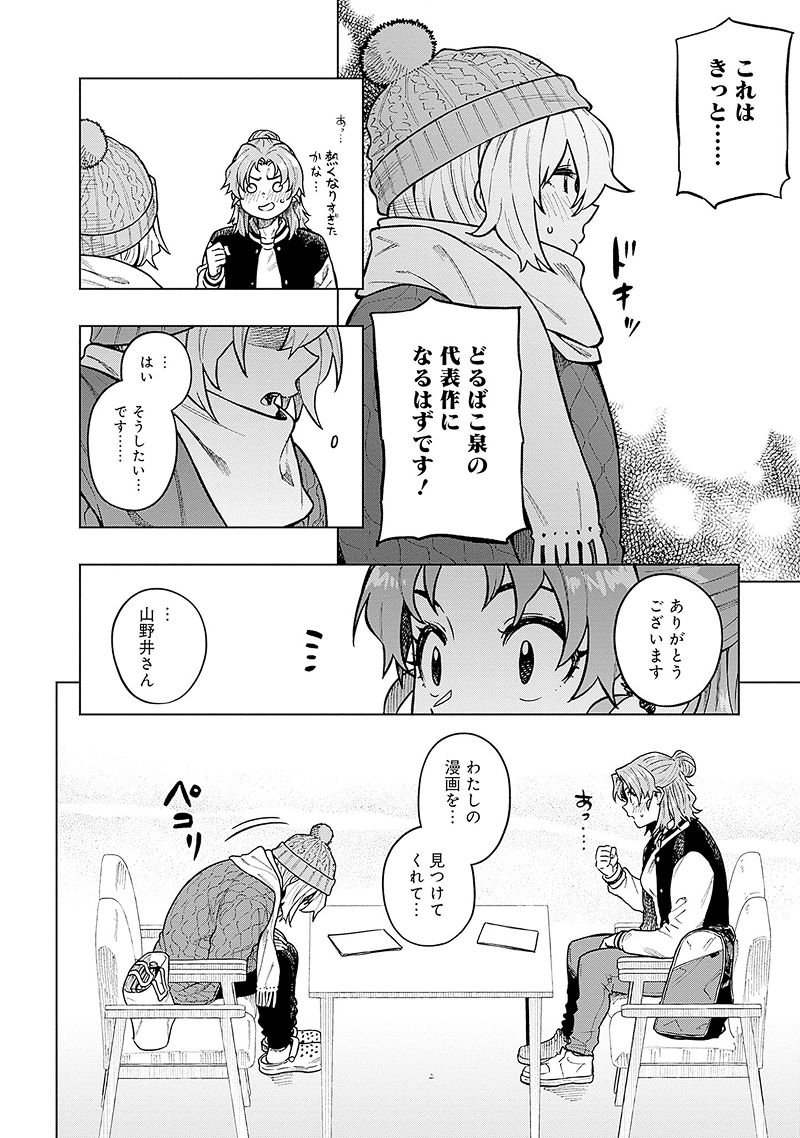

大九どるばこ泉さんが「ありがとうございます、わたしの漫画を…見つけてくれて…」と言ったシーンですね。マンガ家にとって、自分の作品を見つけてもらえる喜びは大きい。私自身も映画を作る中で、こういう人もいるんだなって、自分を見つけてもらえたなっていう実感が湧いた瞬間があって、その時は本当に嬉しかったですから、どるばこさんの気持ちはグッときました。山野井が作品を世に届けるために奮闘する姿も印象的でしたね。確かに売れなかったらその人がマンガを描き続けることはできないけど、売れるだけを追求していいのかなという心配がすごくあって、そうするとすごく収まりのいい作品ばかりになっちゃうんじゃないかなと思うんです。それをパッと飛び越えるような、創造性の高い世界観の作品を想像できる人を売れっ子の編集者さんが世に出してあげてほしいですね。

Q

―― どるばこ泉さんにコミカライズの依頼をした時に、山野井は「客観性」の大切さを知りますが、大九さんは「客観性」を意識されますか?

大九自分が面白いと感じることを基準にしつつ、他者に伝わるかどうかを気をつけています。スタッフと意見交換を重ね、伝わらなければ表現を変えるなど、客観性を意識するようにしていますね。

Q

―― もし映画業界を『トリレンマ』のようなマンガにするとしたら、どのようなお話にしたいですか。

大九映画業界をマンガにするのは難しいですね。お仕事系の話になると、自虐的な暴露も避けられませんし。個人的には映画制作の現場やスタッフの関係性には興味がありますが、マンガ化すると恋愛や仕事の両方を描く形になりそうで、難しそうです。

Q

―― 映画もマンガも複数の人間が関わって作る作品だと思いますが、複数の人でひとつの作品を作り上げる魅力や難しさについてどのように思われますか。

大九私は集団で行動するのは得意ではありませんが、映画の制作ではどうしても多くの人と関わる必要があります。だから自分に鞭打って、頑張って集団行動をしている。でもそのたびにすごく酔わされる。この空間が素敵だなって、毎回酔わされるんですけど、いや違うんだ、この人たちは仕事で集まってる人たちなんだから心をこれ以上持って行かれないようにしようと自分を引き戻すように頑張っていますね。でもやっぱり人と物を作るというのは、失敗や成功を含めて魅力的な時間です。

Q

―― この作品を人に薦める時に、ぜひ観てほしいポイントはどこでしょうか?

大九マンガ業界の裏側や制作過程を知ることができる点です。怖さや厳しさもありますが、それも含めて面白い。映画仲間に薦めるなら、「マンガ業界もいろいろあるんだな」と伝えると思います。

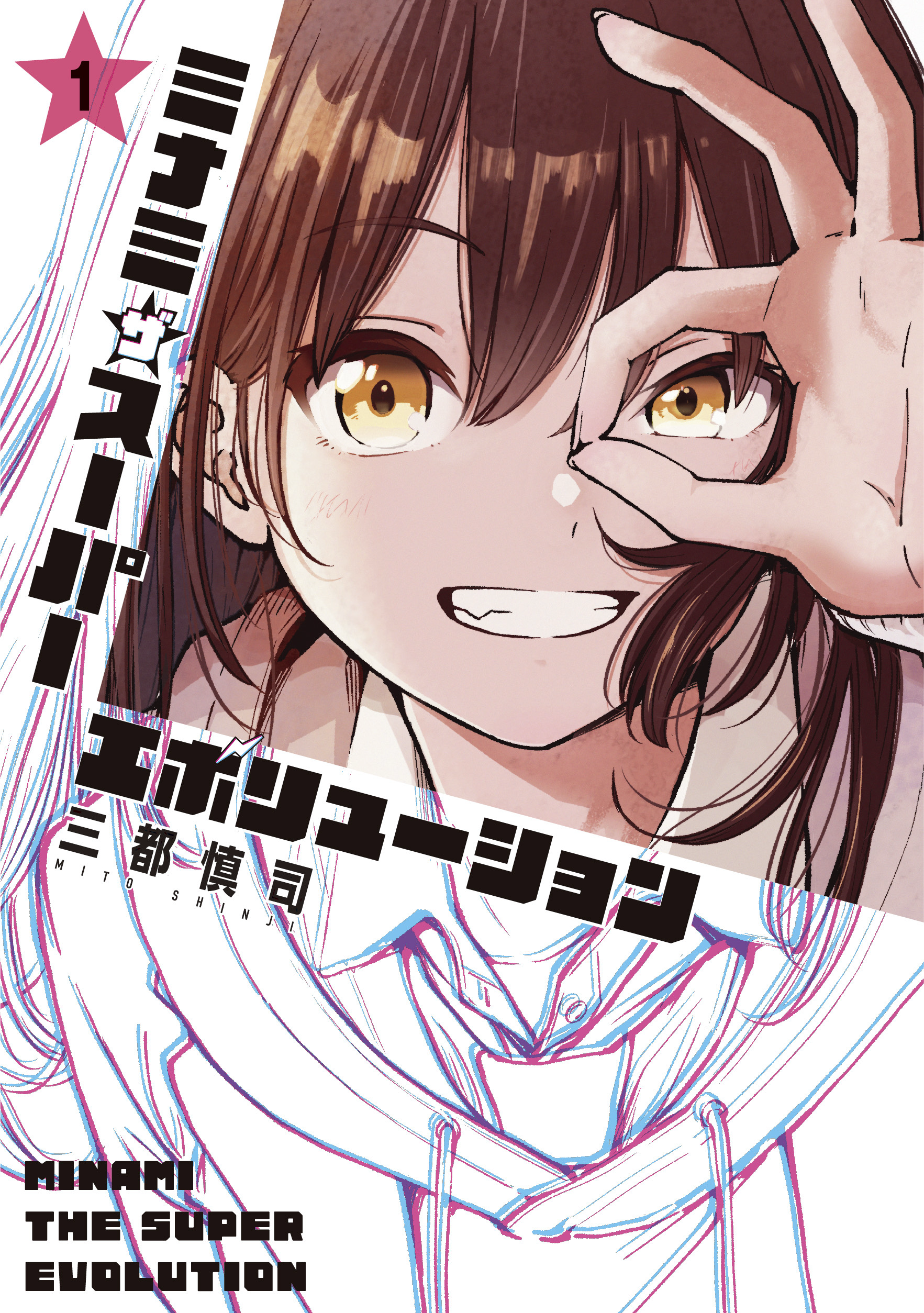

『ミナミザスーパーエボリューション』について

Q

―― まずは作品を読んだ印象についてお聞かせください。

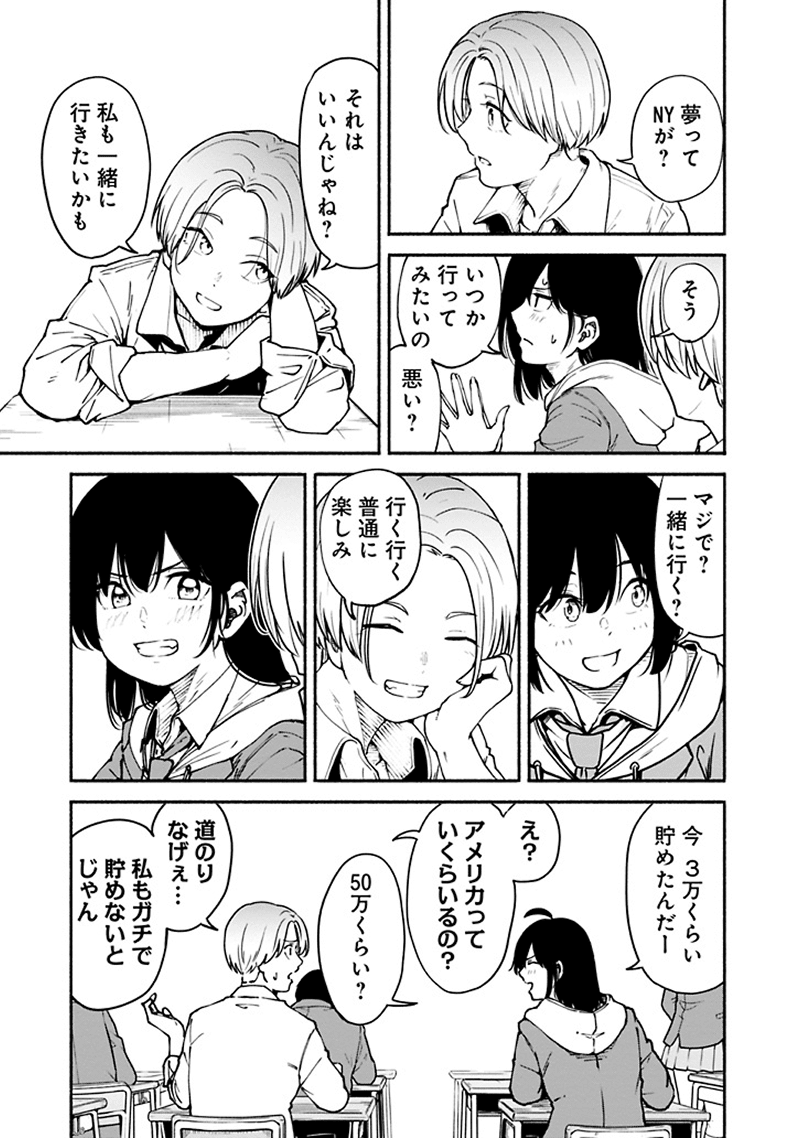

大九ワクワクしてキラキラで大好きです。青春そのものみたいな感じが全部詰まっていて、登場人物一人ひとりがめちゃめちゃ輝いている。ニューヨークに行くのが目標とか「なんじゃそりゃ」と思うけど、若者って本当にそういうものだな、と。もう自分は中年丸出しですが、読んでいて「青春っていいな」と思い出させてくれる楽しさがありました。

Q

―― 気に入ったキャラクターは誰でしょうか? その理由もお聞かせください。

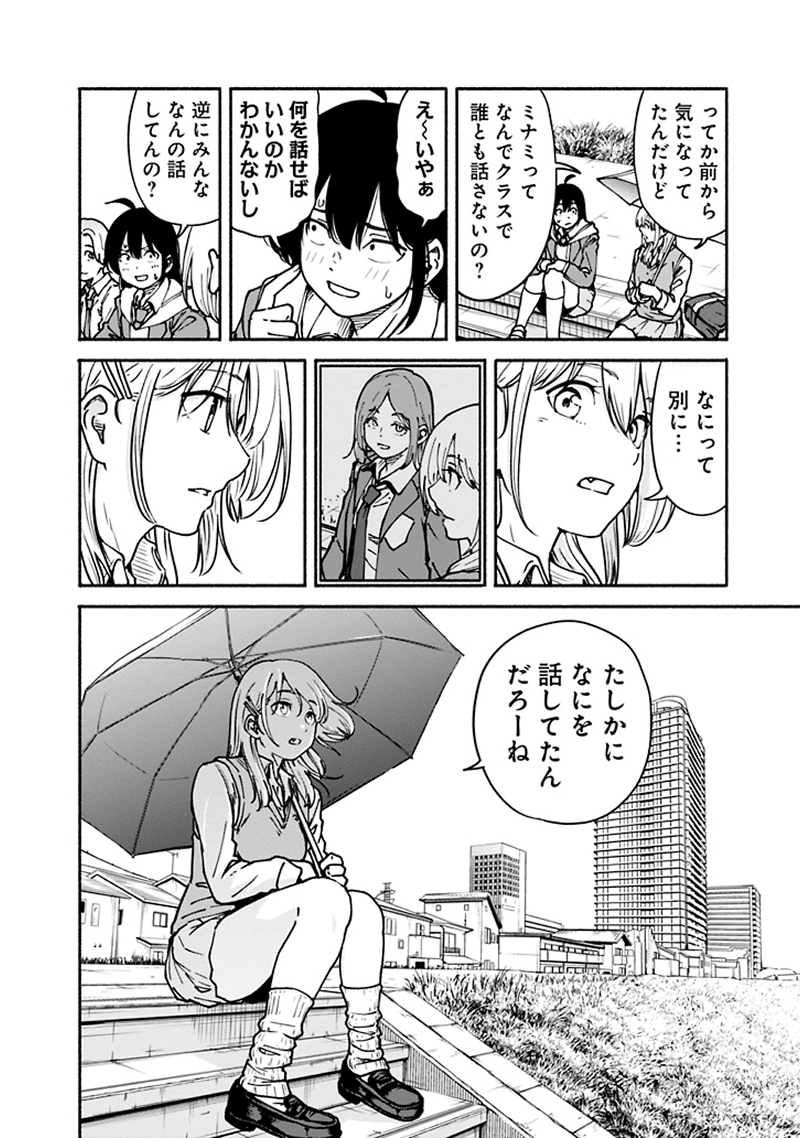

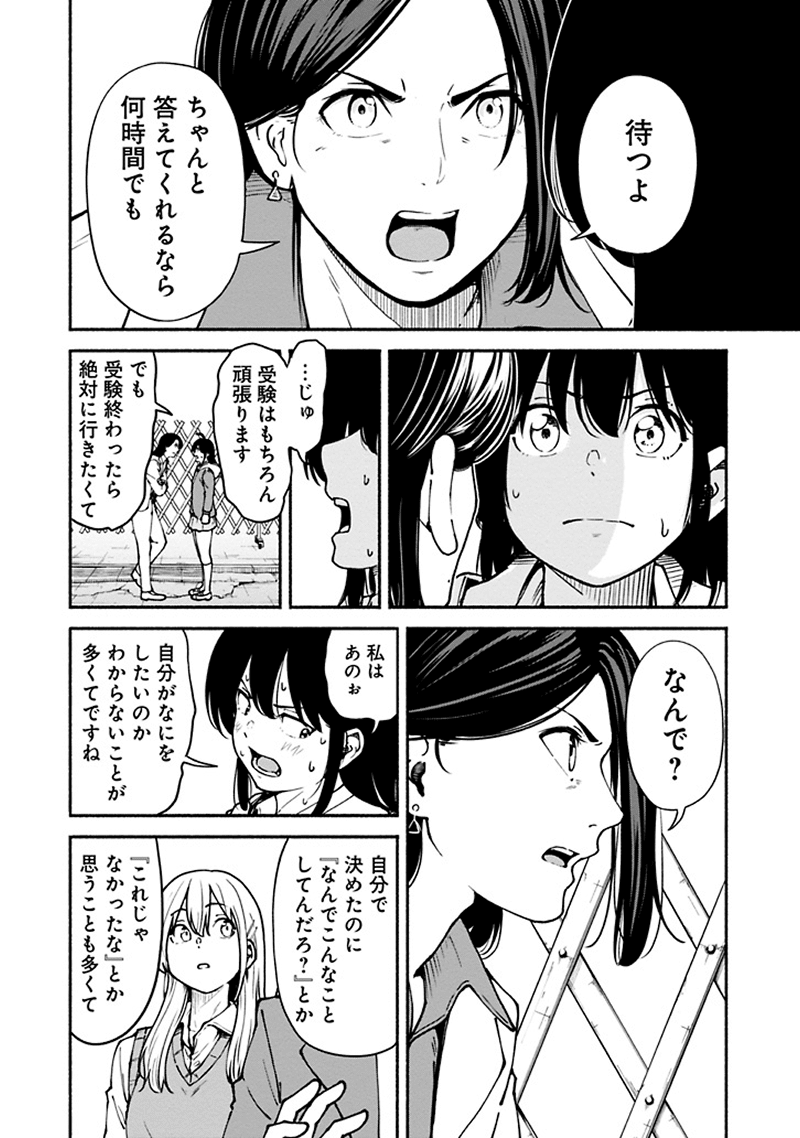

大九全員好きですね。ミナミもナカムラもレナも山根先生も、レナの母親も、みんな好きです。特にミナミは足りなさがあるけれど、実は一番真理をついているというか、レナに言った「逆にみんななんの話してんの?」というセリフが、若い頃の空虚で不思議な時間を的確に表現していてグッときました。レナの母親も最初は怖そうに見えるけれど、ちゃんと向き合って話せば理解してくれる。こうした描写から、作家さんはすべての年代の人間を丁寧に観察して描ける方なんだなと感じました。

Q

―― もしも大九さんが自分や他人に能力を与えられるとしたら、どんなことに使いたいですか?

大九正直に言うと、戦争を止める能力ですね。「なんで戦争って止められないんだろう、両方がやめればいいだけじゃん」と思うんですが、人間は努力して高め合ってきたはずなのに…。青臭いかもしれませんが、本当に欲しい能力はそれです。

Q

―― 印象に残ったシーンはどこでしたか?

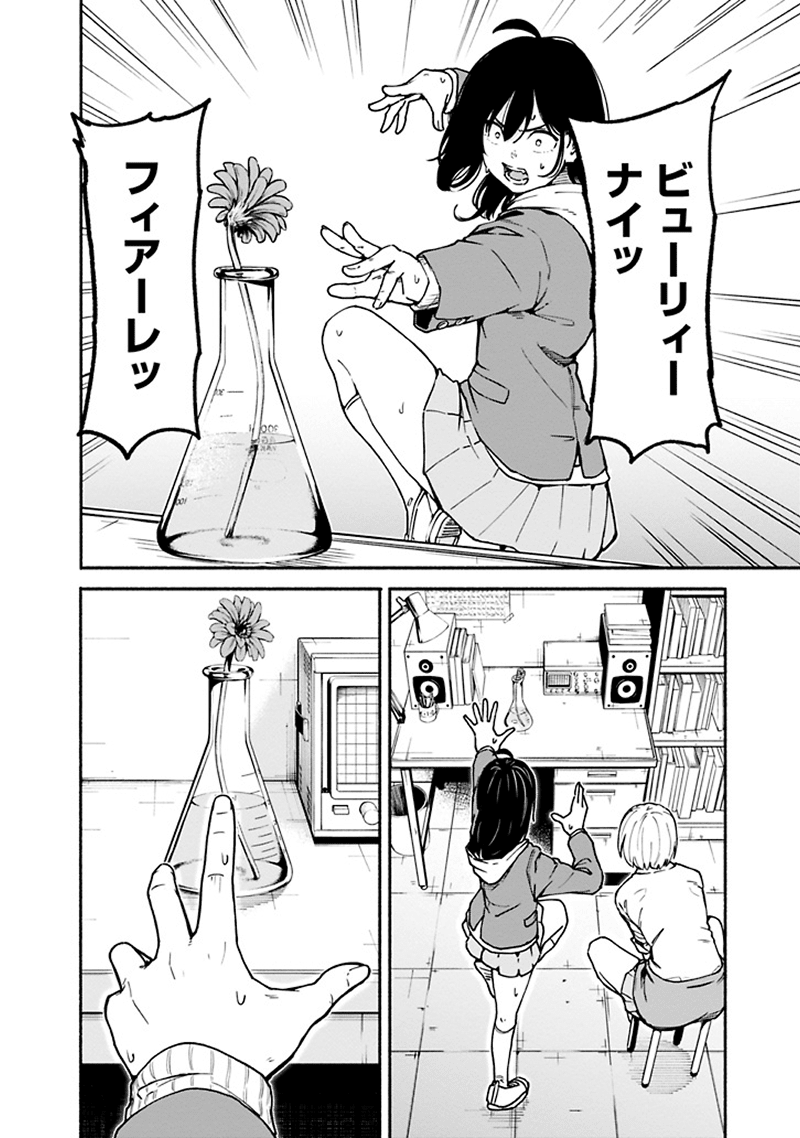

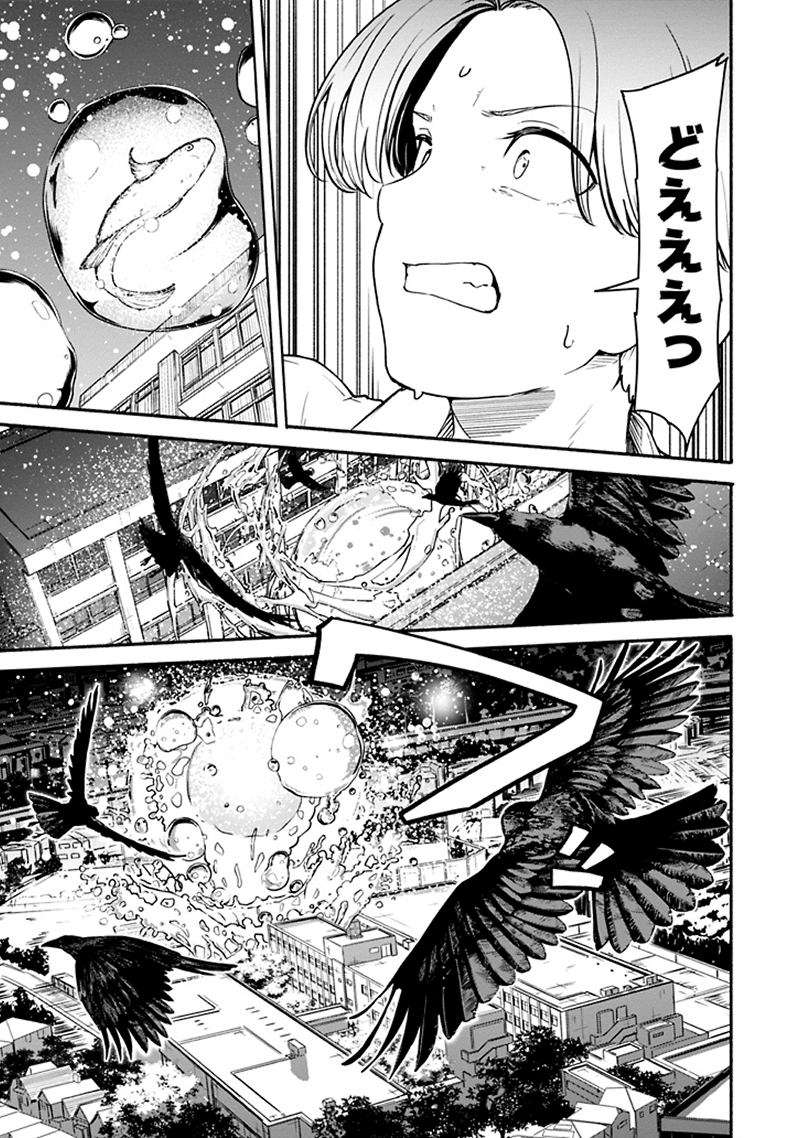

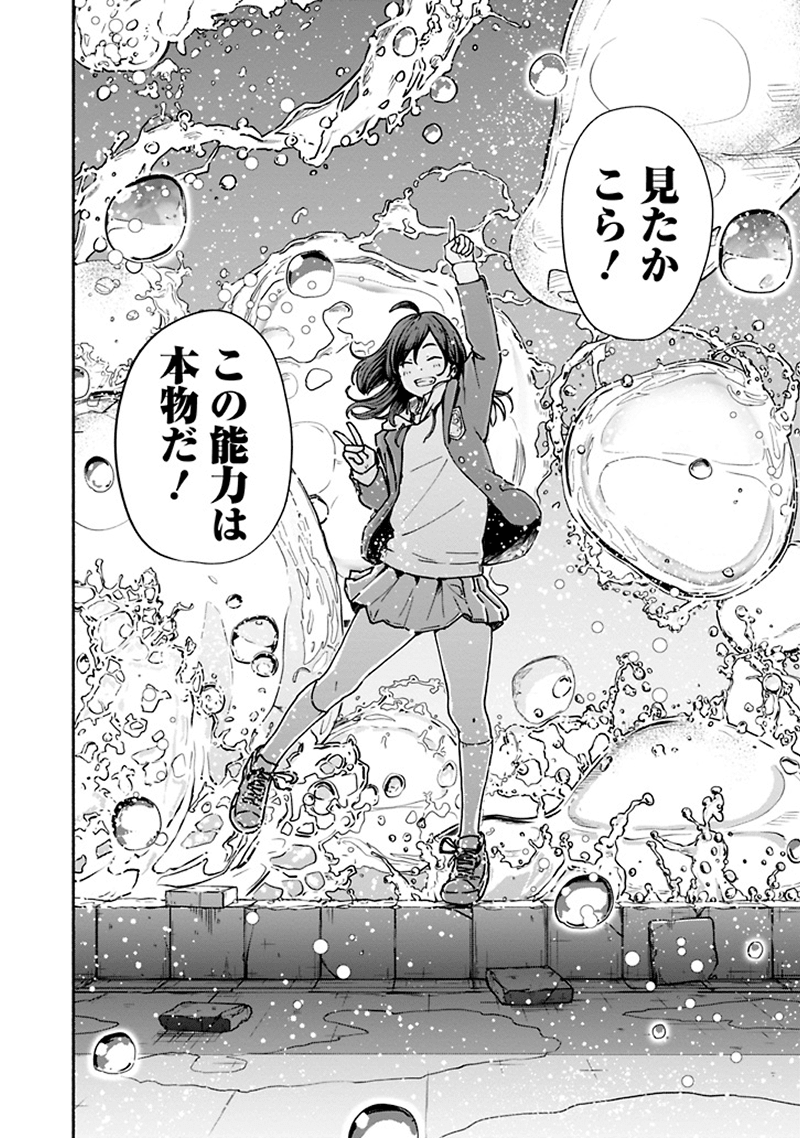

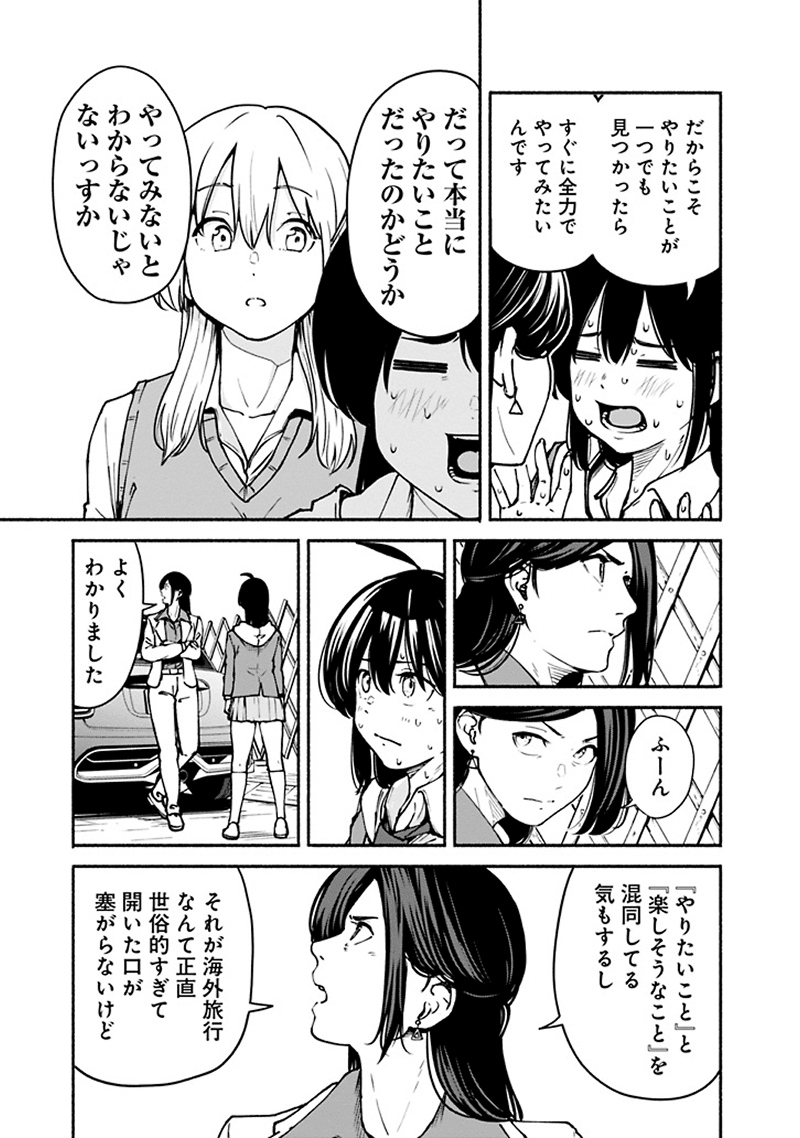

大九1話でミナミが雨を浮かせるシーンですね。日常の中で浮かぶ雨がナチュラルにファンタジックに描かれていて、美しい。カラスや鹿が出てきて、映像的にも素晴らしいシーンで、撮ってみたいという気持ちにさせられるシーンでした。もし実写化したらすごく力を入れたいと思いましたね。人物の心のありようやビジュアルの表現に引き込まれる、そんな瞬間です。

Q

―― 作品の舞台は高校ですが、高校時代の思い出を教えてください。また、ナカムラや志村のようなクラスメイトはいましたか?

大九高校時代は今以上にひねくれ者で、ミナミたちと同じように三人組でよくつるんでいました。クラスでイケてる子たちを斜めに見て、アテレコでわざとその子たちにダサいことを言わせて笑ったりしていました。今も年に1、2回は会っていますね。不思議で当時斜めに見ていた子たちも今では一緒になって、昔の話をしたりしています。

Q

―― ミナミたちはニューヨークに行くために頑張りますが、大九さんはどこかに行くことを目標にしたことがありますか?

大九20代はアルバイト生活で、特に「ここに行きたい!」という目標はなかったです。でも30歳の誕生日前に、自分の持っていたお金でデジタルビデオカメラを買ってヨーロッパ一周をしました。自由に動き回り、いろんな経験をして、日本の良さや自分の無力さを学んだ旅でした。ニューヨークに行くような闇雲でキラキラした青春の思い出はなかったですが、あの旅は自分にとって大切な経験です。

Q

―― ミナミは「やりたいことが一つでも見つかったらすぐに全力でやってみたいんです」と言っていましたが、全力でやってみたいことはありますか?

大九やっぱり映画ですね。映画を作ることをやれるうちはずっとやりたいです。今はオリジナルの作品を準備しつつ、いただいたお話を一つひとつ面白い映画に仕上げることに全力を注いでいます。毎日、その日のことでいっぱいですね。

Q

―― この作品を人に薦める時に、ぜひ観てほしいポイントはどこでしょうか?

大九青春が描かれていて、悲劇も明るさもある点です。例えばミナミが記憶喪失になったことをナカムラが語る場面で、怖がったり悲しんだりする顔ではなく、フラットに「怖かった」と言う表情があります。こういうナチュラルさ、人生のリアリティが詰まっていて、表現の一つひとつがとても魅力的です。私も自信を持っておすすめできます。

最後に

Q

―― 『ウルトラジャンプ』30周年について、コメントをお願いします。

大九『ウルトラジャンプ』30周年、おめでとうございます。ここ10年ほどは、どうしてもお仕事でいただいた原作を読むことが多く、自分のためにマンガを手に取る機会が少なくなっていました。でも、子供の頃から30代くらいまで夢中でマンガを読んでいたあの頃の感覚が、今回改めてよみがえりました。今年(2025年)の6月、ちょうど私の青春時代に一番好きだった小林じんこ先生が亡くなられて、そのタイミングでこれらの作品に触れる機会をいただいたこともあり、とても感慨深い期間でした。これからも、素晴らしい作品をたくさん世に送り出していただけたらと思います。

監督・脚本家

大九明子 さん

Profile

監督・脚本家

大九明子 さん

2007年、『恋するマドリ』で商業映画監督デビューし、以降、『勝手にふるえてろ』、『私をくいとめて』など現代人のジレンマや多様な女性たちの姿を映像化してきた。2025年4月から、最新作『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』がロングラン公開された。

公式サイト: https://www.sarutohebi.com/

X: @akikoooku